摄影师|丁伟:逝去的石油城

化石能源,是现代文明之光。人类的经济发展依赖于采自地下的石油,它如同输入经济建设和人民日常生活的“血液”,推动着现代文明不断前行。石油,也因此被世界各国称为战略资源。

新中国成立以来,国家非常重视石油勘探与开发。1957年12月,宣布玉门油田为第一个石油工业基地,之后在西部地区的勘探过程中,先后发现了新疆克拉玛依油田和青海冷湖油田。1959年,我国在黑龙江省发现了大庆油田之后,又陆续开发建设了近30个规模不等的油田,以油田开发而命名的城市也应运而生。例如,因大庆油田而建成的大庆市,因胜利油田而建成的东营市,因克拉玛依油田而建成的克拉玛依市,因玉门油田开发而得名的玉门市……“石油城”成为中国石油发展史上永远抹不掉的记忆。

然而,在历史的长河中,客观规律对一些事物早有严苛的规定。就像石油开采,有旺盛期,自然也会有枯竭期,因为一个油区的资源并非无穷无尽。

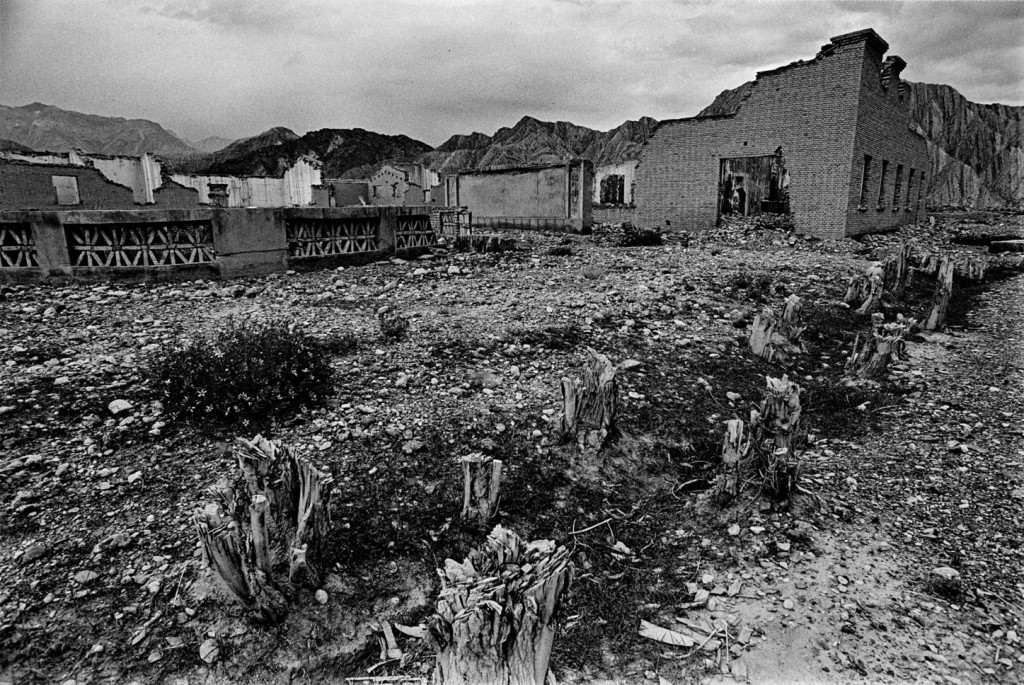

这三座曾经作为新疆库车依奇克里克石油基地的地标性建筑,依旧顽强地矗立在满目疮痍的废墟之中。它们宛如三座巍峨的丰碑,铭刻着新中国石油工业的创业历程。(摄于1994年8月)本文图片均为 丁伟 摄

当时的依奇克里克油田地处天山深处,条件极为艰苦。为了推进石油开发工作,员工们自己动手搭建简陋的宿营地。(摄于1994年8月)

在那个年代,石油人秉持着“哪里有石油,哪里就是家,先生产后生活的理念。”他们一心赴向石油产区,风餐露宿,在所不辞。当时,有位画家深受触动,将石油人的身影画在了巨大的宣传栏上。(摄于1994年8月)

废墟中,残存办公室的墙上分别用汉语与维吾尔语书写的条文,虽历经风雨侵蚀却依然清晰可辨。这不仅是岁月留下的痕迹,更记录下了多民族融合奋斗的历史。(摄于1996年10月)

曾在此工作过的老石油人回忆,20世纪70年代,依奇克里克石油基地里生长着许多高大的树木,足有二三十米高。油区医院就坐落在此,曾有几十名婴儿在这里诞生。(摄于1994年8月)

依奇克里克石油基地,作者拍摄时已被废弃20多年了。这个直径约20米的圆形花坛依然完好。当时,这里学校、幼儿园、小卖部、大食堂、洗澡堂等一应俱全。(摄于1996年10月)

1958年,在新疆天山南麓的库车大涝坝区域开始进行石油钻探,发现了依奇克里克构造。自此,这里被命名为依奇克里克油田,也揭开了新中国石油工业创业史的篇章。(摄于1994年8月)

依奇克里克油田,高产时年产量也仅有十几万吨,随着时间的推移油产量逐年下滑,这是1996年10月,唯一的看守者打开油井阀门,仅能喷出少量气体。(摄于1996年10月)

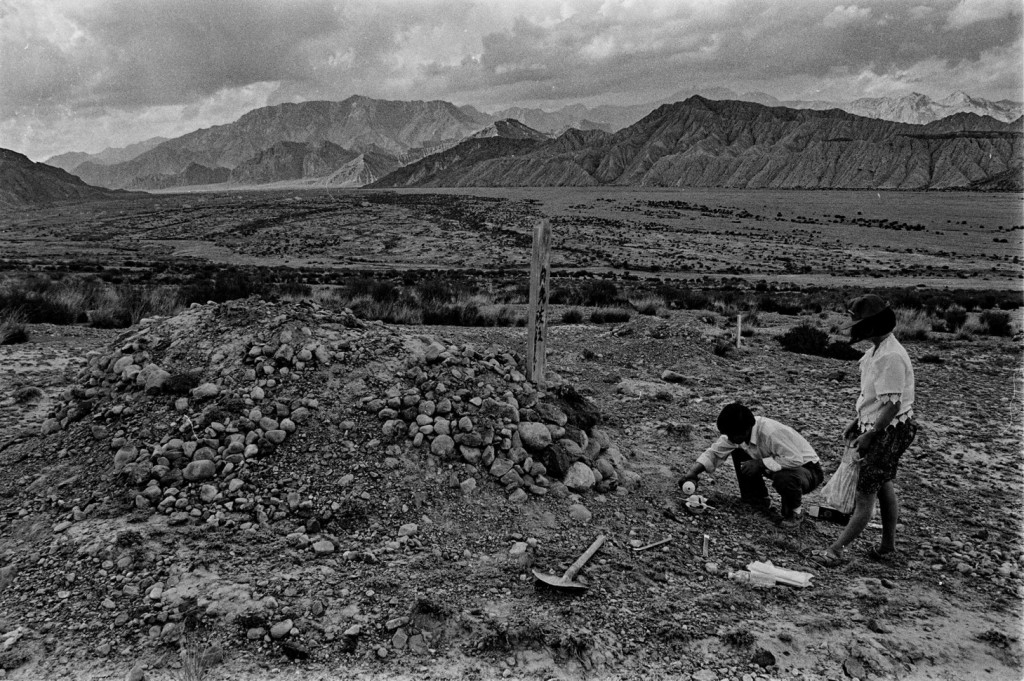

钻井队班长向先友将生命献给了依奇克里克的石油事业,生前他留下遗愿,希望能葬在可以望见矿区的山坡上。1995年10月,身为第二代石油人的女儿向先华,与丈夫一同为父亲扫墓。

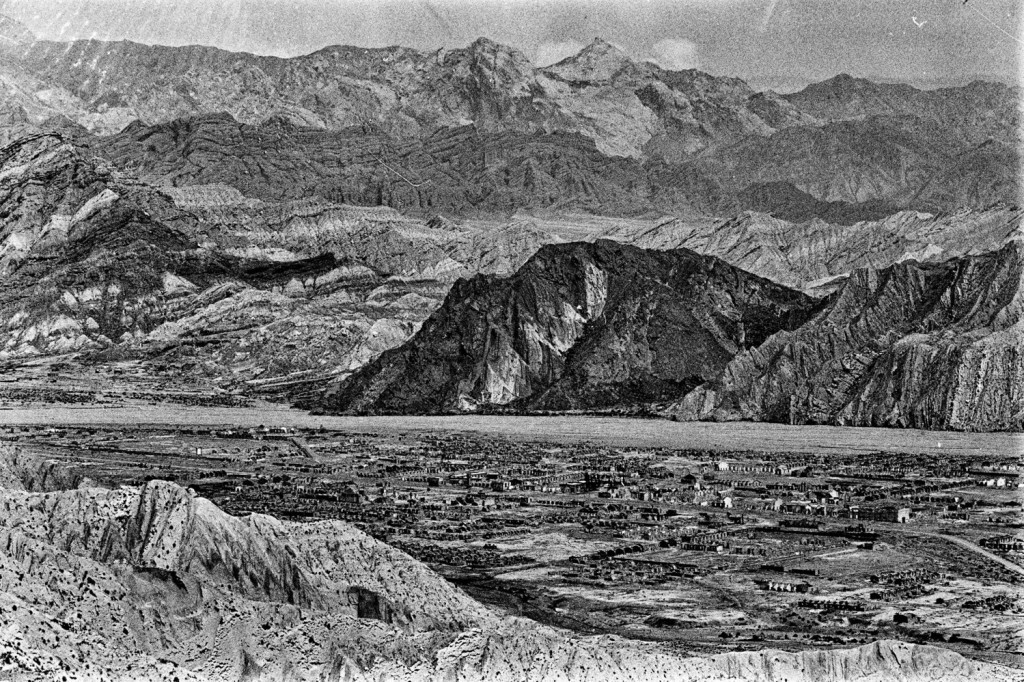

青海冷湖油矿于1960年开始石油勘探开发,这里平均海拔2600米,植被稀少,空气稀薄。(摄于2015年10月)

青海冷湖油矿,后来改为青海石油管理局。这里曾经是一座繁荣的石油城,职工及家属人数最多时超过10万人。1991年,该石油基地整体搬迁至甘肃省敦煌市,从此,这座承载着光荣历史的石油城完成了它的使命。(摄于2015年10月)

这片荒芜的场景,曾经是我国建设于海拔最高的冷湖油矿炼油厂,历经几十年的风雨沧桑,如今已面目全非。(摄于2015年10月)

在冷湖地区,像这样的石油基地共有4处,它们分别是各种石油工程项目和单位的驻地,每个小区里都形成了一个较为完整的“石油小社会”。(摄于2015年10月)

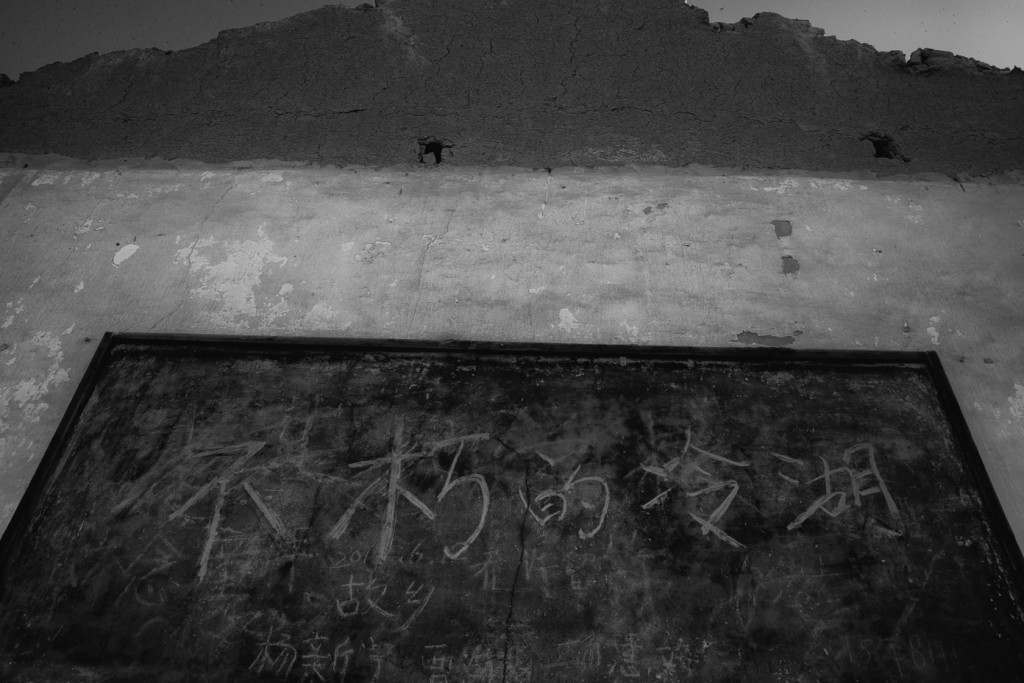

当年冷湖油矿石油基地的子弟学校,有几百名石油职工的孩子在此读书。不知那位石油人在当年留下的黑板上写下:不朽的冷湖。(摄于2015年10月)

在祁连山与昆仑山的见证下,冷湖油矿走过了30余载,亲历了新中国石油工业的艰难发展岁月。(摄于2015年10月)

冷湖油田从石油盛产期逐渐走向衰竭,如今仅有十几名石油工人守护着为数不多的生产油井。现在,该石油基地已成为爱国主义教育基地。(摄于2015年10月)

位于甘肃省玉门市的石油基地,不仅是新中国石油工业的摇篮,还是铁人王进喜成长的地方。因油而兴的玉门市,地处黄土高坡,常年风沙弥漫。本世纪初,油田机关和职工住宅基地陆续搬离此地,迁至酒泉市区。如今的玉门石油基地人去楼空,变成了一座废弃的石油城。(摄于2025年3月)

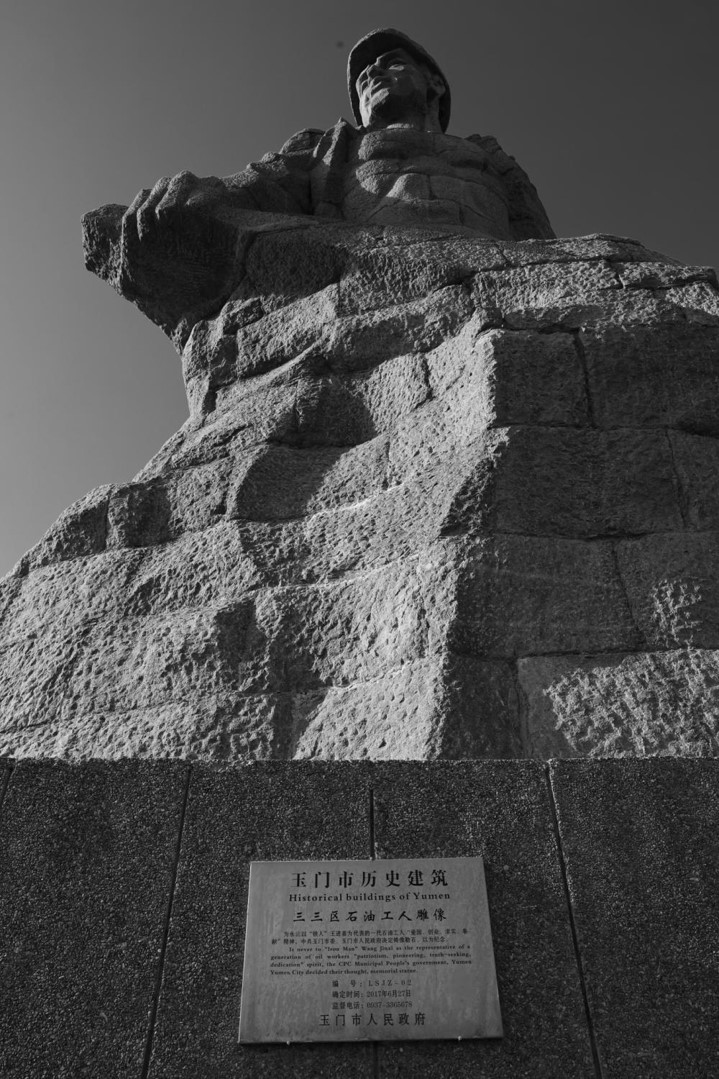

玉门市人民政府在城市的中心地带三三区,立起了巨大的石油工人塑像,以此纪念玉门油田建设者。(摄于2025年3月)

玉门油田的老君庙石油沟,开采石油的历史已逾80载。如今,石油工人乘坐班车前来此处工作,下班后回到酒泉市的生活小区居住,工作和生活条件都有了极大的改善。(摄于2025年3月)

昆仑山下,一座白色的纪念碑格外引人注目。碑上刻着:为发展柴达木石油工业而光荣牺牲的同志永垂不朽!岁月如流,玉门油矿、依奇克里克油田、冷湖油田…这些曾经的石油工业重镇,渐渐走向衰落。但那个激情燃烧的岁月所留下的精神却永远长存。(2015年10月)

【丁伟简介】

丁伟,生于1958年,曾任中国石油报新闻总监,中国新闻摄影学会第七届、第八届副会长,现为顾问;曾任中国摄影家协会第九届理事及纪实委员会委,现为世界华人联盟会员。

1996年被评为《第二届全国百佳新闻工作者》;参与98抗洪、全国两会、汶川地震、北京奥运会等大型采访报道;先后到中亚、南美、中东采访海外石油合作。

曾获中国新闻摄影年度金、银、铜奖。

曾获中国新闻奖三等奖和二等奖。

2023年荣获中国摄影第十四届“金像奖”。

2024年第十五届中国摄影“金像奖”评委。

(原文略有删减)